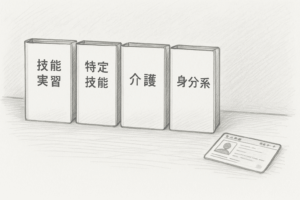

特定技能「介護」で働く外国人にとって、在留資格の更新や所属機関の変更は避けて通れない手続きです。

普段は順調に進むことが多いのですが、実際の現場では「更新が認められなかった」「転職の手続きでトラブルになった」「突然の解雇や所属機関の倒産に巻き込まれた」といったケースも少なくありません。

この記事では、そうした現場でよく起こるトラブルの事例を取り上げ、制度上どのように扱われるのか、またどんな対応が必要になるのかを整理していきます。

試験不合格で申請できなかったケース

フィリピン出身のAさんは、技能実習を経ずに特定技能「介護」で働くことを希望。しかし、受入れ要件の試験(介護技能評価+介護日本語評価)を満たせず、在留資格「特定技能(介護)」を取得できませんでした。

合格は受入れ時(初回許可/在留資格変更時)の必須条件であり、更新で再合格を求められることはありません。更新時の主眼は雇用継続性と所属機関の基準適合(支援体制を含む)です。

試験に落ちたら、申請しても不許可になるんですか?

試験に合格していなければ申請できる状態に至りません。ですから“不許可”というより“資格を取れない”ということです。

特定技能「介護」では、技能実習2号(介護職種)を良好に修了した人は試験免除されますが、それ以外の人(直接申請者や他分野からの移行者)は試験と日本語要件をクリアしなければなりません。これらは「受入れ時(初回許可や在留資格変更時)」の必須条件です。更新時に同じ試験合格を求められることはありません(※受入れ時の要件です)。

ベトナム出身のBさんは真面目に勤務していたにもかかわらず、所属機関が届出や支援の実施を怠っていたため、更新審査で不利益に。

特定技能では、所属機関が契約の変更/終了、支援計画、委託契約等の届出(14日以内)や、定期届出を適正に行う義務があります。怠れば、指導・報告徴収・改善命令・公表等の対象になり、結果として本人の申請に影響します。

自分は真面目に働いているのに、施設のミスで更新できないなんて理不尽じゃないですか?

確かに本人には責任がないケースも多いです。ただ、制度上は『所属機関の適格性』も更新要件の一つ。定期届出や支援体制が不十分だと、更新審査で不利益に扱われる可能性が高いのです。

補足:定期届出の一本化(最新改正)

2025年改正により、特定技能所属機関の適格性書類は原則、年1回の「定期届出」の添付書類に集約されました。同日(2025/4/1)以前から受入れを継続している機関は、在留諸申請時の適格性書類の提出は原則不要となります。さらに、在留諸申請をオンラインで行い、各届出も電子届出で行うこと、一定の事業規模があること等の基準を満たす場合には、定期届出における適格性書類の提出自体を省略できる運用が示されています(初回受入時は従前どおり提出が必要)。

所属機関変更・転職のケース

インドネシア出身のCさんが働いていた介護施設が突然倒産。仕事を失いましたが、不可抗力による離職だったため、在留資格(特定技能「介護」)はすぐには失効せず、新しい受入れ先を探す時間が与えられました。

旧受入れ機関(倒産時は清算人等)が「契約終了の届出」を行い、その後Cさんが別の施設と契約すると、新しい受入れ機関が「契約締結の届出」とあわせて在留資格変更許可申請を行うことになります。

Cさんは無事に新しい職場を見つけ、変更許可が下りてから再び介護の仕事を始めることができました。

倒産や不当解雇、ハラスメントなど、本人に責任のない不可抗力によって雇用契約が終了した場合、在留資格は直ちに失効しません。入管に相談すれば再就職活動のための一定期間が認められ、その間に新しい受入れ先を探すことができます。

転職が決まった際には、新しい受入れ機関が「契約締結の届出」を行い、外国人本人による「在留資格変更許可申請」を経て、許可が下りてから新しい職場での就労を始めることが可能です。

この場合の手続きは次のとおりです。

契約終了から14日以内に「契約終了の届出」

契約締結から14日以内に「契約締結の届出」+必要書類整備

「在留資格変更許可申請」→許可が下りてから就労開始

※申請人は外国人本人ですが、実務上は新受入れ機関が申請書類を準備し、取次承認を受けた職員や行政書士が代理提出することも多いです。

もし倒産したら、その外国人は帰国しなければならないのですか?

いいえ、不可抗力の場合は帰国の必要はありません。在留資格は維持されますが、受入れ機関が変わるので必ず変更許可申請が必要です。事業者には届出義務があり、許可が出るまでは新しい職場で働けない点に注意してください。

ネパール出身のDさんは、給与に不満を抱き、入管への手続きを行わないまま別の介護施設へ転職してしまいました。その結果、不法就労状態と判断され、在留資格の取消し対象となりかけました。

特定技能「介護」での転職は、必ず「在留資格変更許可申請」を経て許可を受けてからでなければ新しい職場で働くことはできません。無断で就労すれば、不法就労として重い処分の対象になる恐れがあります。そして、この“許可前就労”は本人だけでなく受け入れた事業者にも責任が及ぶ点に注意が必要です。

特定技能「介護」の在留資格は、受入れ機関(事業者)と一体で管理されているため、本人の判断で勝手に別の施設で働くことはできません。転職する場合には、必ず次の手続きが必要です。

- 旧受入れ機関:契約終了から14日以内に「契約終了の届出」

- 新受入れ機関:新しい特定技能雇用契約を結んだうえで、外国人本人による「在留資格変更許可申請」をサポート(書類作成・代理提出が一般的)

在留資格の種類自体(特定技能「介護」)は変わりませんが、受入れ機関が変わるため変更許可が必須です。許可が下りる前に働けば不法就労となり、資格取消しや退去強制のリスクがあります。

転職したいんですが、届出だけすれば大丈夫ですか?

届出だけでは不十分です。新しい受入れ機関が“外国人を受け入れる条件を満たしているかどうか”を入管がチェックします。その審査を通って在留資格変更許可を受けなければなりません。許可が下りるまでは働けませんし、無断で働けば資格を失うリスクがあります。

無断転職・不法就労が発生した場合の雇用主側のペナルティ

特定技能「介護」では、外国人本人だけでなく、雇用主側にも法的責任が発生します。

在留資格の確認を怠り、結果的に不法就労を助長したとみなされれば、事業者も処罰対象となります。

● 不法就労助長罪(入管法第73条の2)

在留資格のない外国人を雇用・あっせんした者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

この条文は「故意」に限らず、「重大な過失(確認を怠った)」も含むため、“知らなかった”“本人が更新中だと思っていた”では免責されません。

実際の現場では、次のようなケースが多く見られます。

- 在留カードの有効期限が切れているのに勤務を継続させた

- 更新申請を本人任せにしていたが、実際には未申請だった

- 特定技能「介護」の活動範囲を超え、清掃・送迎など資格外活動に専従させた

こうした場合、外国人本人の資格取消しだけでなく、所属機関にも行政指導・受入停止・刑事罰のリスクが生じます。

● 行政上の監督措置

入管庁は、不法就労や届出義務違反があった所属機関に対し、

・改善指導

・改善命令

・新規受入れ停止(最長1年間)

などの措置を行うことができます。

実務上は、届出遅延や資格確認の不備でも「再発防止報告書」の提出を求められることがあります。

● 実務上のポイント

不法就労を防ぐには、以下の管理を徹底することが基本です。

- 雇用前に在留カード原本を確認し、写しを保管する

- 更新中の従業員については、受付票の写しを確認し、許可が出るまで勤務調整を行う

- 契約終了や転職があった場合は、14日以内に契約終了届を提出する

“本人がやっていると思っていた”という思い込みが、刑事処罰にもつながりかねません。

在留資格の管理は、人事労務管理の一部として日常的にチェックしておくことが重要です。

ベトナム出身のEさんは、特定技能「介護」で介護施設に勤務していました。しかし、度重なる無断欠勤や業務上の指示違反が続き、ついに施設から解雇を言い渡されました。

このような本人に責任のある正当な解雇の場合は、倒産や不当解雇のような救済措置はありません。在留資格は維持できず、更新や再就職も難しくなり、退去を余儀なくされる可能性があります。

この場合の手続きは次のとおりです。

- 旧受入れ機関:14日以内に「契約終了の届出」を提出

- 外国人本人:新しい受入れ先を探すことはできますが、「不可抗力」ではないため再就職活動の猶予は与えられません。在留資格更新や変更も厳しく審査されます。

- 新受入れ機関:仮に雇用を希望しても、過去の解雇理由が「本人の責任」と判断されている場合、在留資格変更許可申請が認められない可能性が高いです。

つまり、正当な解雇では在留資格の継続は難しく、帰国を前提とした対応になるケースが多いのです。

制度間移行時のトラブル

ベトナム出身のGさんは、技能実習3年を終えて特定技能「介護」へ移行する予定でした。技能実習2号(介護職種)を良好に修了すれば、本来は技能試験・日本語要件が免除されます。しかし、実習中の勤務態度に問題があり「良好修了」と認められなかったため、免除の対象外となりました。結果として試験合格が必要になりましたが、受験準備が間に合わず、在留期限を迎えて一時帰国を余儀なくされました。

技能実習からの移行は「修了の評価」が大きな分かれ目になります。良好修了なら試験免除、そうでなければ試験合格が必須です。どちらにしても、申請前に条件を満たしていることが絶対に必要です。

技能実習を終えれば、誰でも試験を受けずに特定技能になれるんですか?

いいえ、“良好に修了”していることが条件です。途中で問題があれば免除されません。その場合は試験を受けて合格しないと資格は取れません。

フィリピン出身のHさんは、特定技能「介護」で4年間勤務し、将来を見据えて介護福祉士国家試験に挑戦しました。合格すれば在留資格「介護」に移行でき、安定して日本で働き続けられるはずでした。

しかし結果は不合格。資格要件を満たせなかったため、予定していた「介護」への移行はできず、特定技能としての在留期限が迫り、在留資格の継続が危ぶまれる状況に陥りました。

介護ビザは試験に落ちても再挑戦できますか?

はい、再受験は可能です。ただし合格しない限り介護ビザは取れません。特定技能の期間をどう活用するかが大事です。

想定外の事情への対応

インドネシア出身のIさんは、事故で長期療養が必要になりました。特定技能「介護」は「就労を継続できること」が前提のため、そのままでは更新は困難です。ただし、状況によっては治療目的の在留資格(特定活動等)に切り替えられる可能性がありますが、包括的に明記された規定はなく、入管での個別審査が必要です。

けがで働けなくなったら、もう日本にいられませんか?

一律に帰国というわけではありません。治療目的の在留資格に切り替えられる可能性がありますので、早めに地方入管に相談してください。

ネパール出身のJさんは、特定技能「介護」で働いていましたが、所属機関は義務である生活支援計画をほとんど実施せず、事実上放置状態でした。

入管は所属機関に対して指導・助言や報告徴収を行い、改善がなければ改善命令(公示)や罰則の対象となる可能性があります。

なお、登録支援機関が義務を怠った場合には登録取消しや受入停止措置が科されることもあります。

登録支援機関がほとんど支援をしてくれないんですが、我慢するしかないですか?

いいえ、生活支援は登録支援機関ではなく、所属機関(介護施設・事業所)に最終的な責任がある法的義務です。

登録支援機関に委託している場合でも、所属機関がその実施状況を確認・監督しなければなりません。

もし登録支援機関が支援を怠っている場合は、所属機関が改善を指導し、それでも是正されない場合には入管庁や労働局へ相談・報告することができます。

放置すると、所属機関も登録支援機関も制度違反として行政指導や登録取消しの対象となるおそれがあります。

まとめ

特定技能「介護」は、日本の介護現場を支えるために導入された重要な制度ですが、その運用は厳格であり、更新や所属機関の変更は在留資格の適格性を再確認する場でもあります。トラブルが発生すれば、在留資格取消しや不法就労につながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

もっとも、倒産や不当解雇、疾病、支援義務違反といった本人に責任のない事情に対しては、一定の救済措置が制度上想定されています。ただし、具体的な判断は入管の裁量によるため、透明性や予見可能性に欠ける面が残されています。この点は、外国人本人や受入れ機関にとって制度を利用する上で大きな課題です。

将来的には、政府の基本方針で位置づけられた「育成就労制度」の施行・運用整備が進む見込みです。ただし具体的な施行時期や制度細目は流動的であり、今後の法令・告示・運用要領の改正で確定していきます。外国人介護人材が長期的に日本で働き、地域社会に定着する仕組みが整っていくかどうかは、介護人材政策全体の成否を左右します。今後は救済措置や転職ルールの明確化が進み、より安定した就労環境が整備されることが期待されます。

行政書士は、単なる申請代行にとどまらず、外国人と受入れ機関の双方にとって最も不利益の少ない選択肢を提示し、入管との間を調整する役割を担います。複雑化する制度の中で、専門家の知見は外国人に安心を与え、受入れ機関の信頼性を高めるうえでも重要な存在となります。

在留カードの原本確認・写し保管・期限アラート、14日以内届出、許可前就労禁止を人事労務の定例運用に組み込めば、多くのトラブルは未然に防げます。

加えて、不法就労防止は所属機関自身のリスク管理でもあります。

更新漏れや届出遅延によって本人が資格外活動状態となれば、事業者も不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象となり得ます。

在留カードの確認・届出期限の管理は「行政対応」ではなく「雇用管理」の一環と位置づけ、組織全体で運用していくことが安全経営につながります。

📌チェックリスト

トラブル時に確認すべきこと

- 雇用契約終了から14日以内に届出

- 非自発的離職ならハローワーク連携や転職支援の利用

- 失業期間は在留期間通算に含まれる可能性

- 病気・事故の際は地方入管へ早期相談

🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い

本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。

実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。

現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。

お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。

ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。

✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com

(件名に「介護現場の声」とご記載ください)