2019年に始まった特定技能「介護」制度は、導入から6年を経て安定期を迎えています。

制度運用は整い、受入れ機関や登録支援機関にも実務経験が蓄積されてきました。

もっとも、この制度の基本的な目的は今も変わりません。

出入国在留管理庁が示す「特定技能運用要領」(2025/10/14一部改正)序文によれば、

特定技能は「人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度」と定義されています。

ただし、制度が定着した現在、政策の重点は少しずつ変化しています。

政府は、単に人手を確保するだけでなく、

受け入れた外国人材が現場で育ち、長く働き続けられる環境づくりを重視し始めています。

分野別運用方針(介護分野)2025/4/21改正 p.2では、

「外国人介護人材の受入れを通じて、人材の育成と定着を図り、安定的な介護サービスの提供を推進する」と明記されました。

2025年の改正を経て、2027年には「育成就労制度」の創設も予定されています。

制度の方向性は、労働力確保の枠を超えて、育成と定着を含む“持続可能な人材循環”を目指す段階に入りつつあります。

制度の成熟と現場の変化

2025年4月の改正(分野別運用方針2025/4/21)では、介護分野において訪問系サービスへの従事が認められました。

これまで外国人介護職員は施設内での業務に限定されていましたが、

今後は利用者宅を訪問し、在宅介護に携わることが可能となります。

この改正の背景には、施設系サービスだけでは地域の介護需要を支えきれないという課題があります。

介護人材の逼迫に対応するため、一定の日本語能力と支援体制を条件に、

外国人介護職員が訪問系サービスにも従事できるようになりました。

つまり、制度の拡大は現場の深刻な人手不足への対応策であると同時に、

外国人職員が地域ケアの一員として活躍するための第一歩でもあります。

今後は、言葉の支援や業務内容の明確化など、

現場での安全性と信頼性をどう担保するかが焦点となります。

育成就労制度との接続 ― 新たな制度体系へ

2025年9月の運用要領改正により、特定技能と「育成就労制度」との関係が明確化されました。

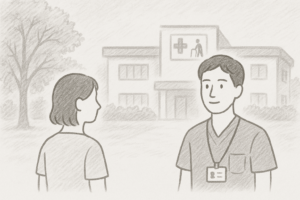

技能実習制度は段階的に廃止され、2027年4月からは育成就労制度が本格的に施行される予定です。

今後、外国人介護人材は「育成就労 → 特定技能 → (介護福祉士等への)キャリア形成」という一貫したルートを進むことになります。

この流れの中で、特定技能「介護」は“終点”ではなく“成長の中継点”の位置づけとなります。

事業者にとって重要なのは、制度間の切れ目をつくらない運用です。

育成就労から特定技能へ移行する際は、

在留資格変更や支援計画の再作成、雇用契約の見直しが必要になります。

これらの手続きが遅れると、外国人職員の在留資格が一時的に途切れたり、

実務上の空白期間が発生するおそれがあります。

また、制度の一体化に伴い、

支援義務(生活支援・相談対応・日本語学習など)を継続的に履行する体制づくりも求められます。

行政手続きだけでなく、社内の教育担当者や現場リーダーが連携できる仕組みを整えることが、

安定した受入れにつながります。

このような制度移行期には、書類の整備だけでなく、

手続きの時期判断や在留資格の切れ目を防ぐ実務調整が重要です。

こうした部分は、最新の運用要領や告示を踏まえて対応できる行政書士がサポートできます。

法令や通知の改正が頻繁な今だからこそ、

専門家の助言を受けながら、制度の変更に先回りして準備しておくことが安心です。

特定技能「介護」に求められる新たな視点

制度が整うほどに重要になるのは、現場での定着です。

厚生労働省が2025年10月14日に公表した

『外国人介護職員活躍支援ガイドブック』では、

外国人職員が安心して働き、能力を発揮するために必要な支援として、

「キャリア形成支援」「生活支援」「コミュニケーション支援」の三つを柱に掲げています。

キャリア形成支援 ― 「一緒に働き続けるための道筋」をつくる

外国人介護職員を短期的な労働力ではなく、将来的な戦力として育てる視点が求められています。

技能試験や日本語試験への受験支援、研修の充実、資格取得後の処遇改善など、

職員が“この職場でキャリアを築ける”と感じられる仕組みを整えることが離職防止につながります。

生活支援 ― 「働く以前に、暮らせること」

生活基盤が安定しなければ、仕事も続きません。

住居・行政手続き・医療・交通・地域交流など、生活全般の支援が不可欠です。

受入れ機関は地域との連携を強め、自治体や支援団体と協働しながら生活面の不安を減らすことが大切です。

コミュニケーション支援 ― 「伝える力」と「聴く力」を育てる

介護は言葉と感情の仕事です。

現場で必要なのは日本語力だけでなく、相互理解のためのコミュニケーション文化です。

OJTと連動した日本語教育、やさしい日本語の導入、文化背景の共有を目的としたミーティングなど、

「伝え方を整える」仕組みが職場の信頼を支えます。

社会の側も変わるとき ― “受け入れ”から“共に働く”へ

ここで見逃してはならないのが、日本社会の側の学び直しです。

これまでの制度は「外国人が日本社会に適応する」ことを前提に設計されてきましたが、

今後は「日本側が多様な文化を理解し、共に働く力を高める」ことが求められています。

出入管庁『外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ』(2023/3公表)では、

「外国人だけでなく、地域・企業・国民が多様性を理解し、支え合う社会を目指す」

と記されています。

介護分野でも、厚労省ガイドブック(2025/10/14)はこう述べています。

「外国人介護職員の力を最大限に発揮してもらうためには、日本人職員の理解促進も不可欠である。」

異文化理解の具体的な取り組み

現場で始まっているのは、次のような実践です。

- 異文化理解研修の実施

出身国の宗教・生活習慣・家族観を知ることで、誤解やトラブルを防ぐ。

例:ラマダン中の勤務配慮、食文化やジェンダー意識の違いへの理解。 - “やさしい日本語”の双方向化

外国人職員に合わせて話を簡単にするだけでなく、

日本人側が「伝え方を工夫する」「聞き返しを受け止める」姿勢を育てる。 - チーム・ケアの再設計

外国人職員を“補助人員”ではなく、正規の介護職員として役割・責任を明確化し、

対等なチームとして働く文化を築く。

こうした取り組みは制度で義務づけられていませんが、

文化を理解する努力が、制度を長持ちさせる力になります。

“書類の向こう”にある支援 ― 現場と文化をつなぐ仕事

介護現場で外国人職員を受け入れると、

書類上の手続きだけでは解決できない課題が見えてきます。

文化や言葉の違いから、小さな行き違いや誤解が積み重なり、

せっかくの人材が定着しない――そんな悩みを抱える事業者も少なくありません。

このような多文化環境の職場では、

法的手続きの正確さと同じくらい、現場の文化的理解を支える力が求められます。

ここで重要になるのが、制度面と文化面の両方を橋渡しできる専門家の存在です。

行政書士は、そのうちの一つとして、

在留資格の申請や支援計画の整備など、制度面を確実に支える役割を担います。

しかし現場では、それだけでは足りないこともあります。

書類が整っても、外国人職員と日本人職員のあいだに“見えない壁”が残る――

その部分をどう埋めるかが、次の課題です。

ガルーダ行政書士事務所では、

その「制度の外側」にある文化や言語の問題を、コンサルティングの領域として扱っています。

行政書士として制度を整えたうえで、

外国人職員が現場に根づくための対話や理解づくりを支援する。

それが、弊所が大切にしている視点です。

書類を整えるだけでは、人は定着しません。

制度の枠を超えて、現場で通じ合う言葉を探す――

そんな支援を、少しずつ形にしていきたいと思っています。

🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い

本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。

実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。

現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。

お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。

ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。

✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com

(件名に「介護現場の声」とご記載ください)