外国人が特定技能「介護」で働く際に従事できる業務は、制度上厳密に定められています。受入れ機関が要件を誤解すると、申請不許可や現場の混乱につながります。

本章では、最新の改正に基づき、従事可能業務の範囲と改正の動きを整理します。

訪問系サービスについて

2025年4月の改正により、特定技能「介護」の外国人も一定の要件を満たせば訪問系サービスに従事できることが正式に認められました。対象は訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業などです。

ウチも訪問介護で人手不足なんですが、外国人スタッフに頼むことができるの?

はい、2025年4月1日付の厚労省通知と4月21日改正の入管庁要領で条件付きで認められました。要件は介護職員初任者研修修了などの資格を持つことです。

具体的に事業所側は何を準備しないといけないんですか?

基礎研修の実施や一定期間の同行OJT、相談体制や緊急対応体制の整備など、厚労省が示した遵守事項を整える必要があります。自治体や巡回訪問等実施機関への事前確認も必須です。

厚生労働省は2025年3月31日付のニュースリリース・通知で、介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、訪問系サービスでの従事を認める方針を公表しました。その後、2025年4月の制度改正により、特定技能「介護」の外国人も条件を満たせば訪問介護や訪問入浴介護などに従事できるようになっています。

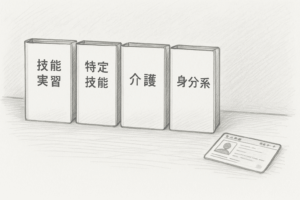

2.従事可能業務の体系

(1)中核業務:身体介護

- 入浴介助、食事介助、排せつ介助

- 移乗、更衣、体位変換

- バイタルチェック、観察記録

身体介助は全部お願いしても大丈夫ですか?

はい、基本的な身体介助は大丈夫です。ただし医療行為(投薬・注射・褥瘡処置など)は対象外です。

(2)付随業務・関連業務

- レクリエーションの実施

- 機能訓練・リハビリ補助

- 物品補充・掲示物管理

- 清掃・環境整備など

清掃やレクリエーションもお願いできるんですね。

はい、付随業務として認められています。特技を活かすことで職場定着や利用者満足度の向上につながりますね。

(3)従事できるサービス形態(例示:主な施設・通所系)

- 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院

- 有料老人ホーム、グループホーム

- 小規模多機能型居宅介護

- 通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)

4.ケーススタディ

ベトナム出身のBさんは「摂取量」「排便状態」といった専門用語に戸惑い、記録が不十分で毎回修正が必要でした。施設は定型フォームと絵記号を導入し、OJTで反復練習を実施。半年後には一人で記録をこなせるようになり、夜勤配置も安心して行えるようになりました。

C施設は常勤職員10名で外国人15名を申請しましたが、分野別運用方針に基づく人数管理基準に抵触し不許可に。外国人に偏りすぎると指導体制が崩れるためです。計画を10名に修正したところ許可が下り、施設は「制度趣旨を理解し段階的に受け入れることが大切」と認識を改めました。

インドネシア出身のAさんは技能実習2号を修了し、介護技能試験は免除となりました。しかし日本語要件(JLPT N4またはJFT-Basicに加え介護日本語評価試験)を満たせず、一度は在留資格変更が認められませんでした。施設が日本語研修を支援した結果、再挑戦で合格しスムーズに移行できました。

フィリピン出身のCさんは食事介助の際に「食べないなら下げますね」と声をかけ、利用者から「冷たい」と感じられてしまいました。施設が「柔らかい表現が安心感を与える」と説明し、「後で温め直しますね」などの言い回しを練習。改善後は利用者や家族からも「丁寧になった」と好評価を得ました。

インドネシア出身のDさんは音楽とダンスが得意で、レクリエーションで披露すると利用者の参加率が一気に向上しました。普段消極的だった利用者まで笑顔で体を動かすようになり、スタッフからも「雰囲気が明るくなった」と好評。特技を活かすことで定着意欲も高まりました。

5.実務チェックリスト

特定技能「介護」の受入れは、書類準備だけでなく現場体制まで整えることが重要です。

以下のチェックリストは、申請前の確認用としても、導入後の定期点検としても活用できます。

- 受入計画:分野別運用方針に基づく人数管理を確認(過大受入防止)

→ 常勤職員とのバランスを欠いた受入れは不許可の原因に。採用人数は計画段階で慎重に設定。 - 生活支援体制:住居・相談・通訳サポートを整備

→ 入職直後の離職を防ぐカギ。住環境や相談窓口を整えると安心感が高まり定着率が上がる。 - 教育・指導:記録用語の標準化(定型フォーム)、文化的表現指導

→ 日本語試験合格=即戦力ではない。記録や声かけの仕組みを整え、現場での誤解を防止。 - 制度遵守:報告・届出、従事可能業務の線引きを雇用契約・シフトに反映

→ 制度のルールを契約書に明記。定期報告も漏れなく行い、指摘を回避。 - 定着支援:特技活用、キャリア設計(介護福祉士ルートなど)

→ 得意分野を活かした配置でモチベーション維持。キャリアの見通しを示すと長期定着につながる。 - リスク管理:相談窓口、ICTによる緊急連絡体制

→ トラブルや事故はゼロにできない。緊急連絡の仕組みと相談先を明確にしておくことが重要。

この記事のポイント

- 特定技能「介護」は、施設系・通所系での身体介護と付随業務が中心。

- 訪問系サービスも2025年4月の改正で条件付きで解禁。初任者研修修了などの資格を有する場合に従事可能。

- 医療行為は一貫して不可。

- 人数管理・日本語要件・文化の違いが、現場で特に注意すべきポイント。

“できること”と“できないこと”の境目を整理しておくだけで、申請や現場運営のトラブルはぐっと減ります。

まとめと今後の備え

2025年4月21日の改正により、特定技能「介護」で外国人が従事できる業務が整理されました。

施設系・通所系での身体介護や付随業務はこれまで通り可能であり、さらに訪問介護や訪問入浴介護などの訪問系サービスも、介護職員初任者研修を修了するなどの資格を有する場合に限り従事可能となりました。一方で、医療行為については引き続き認められていません。

この改正により「特定技能介護で何ができるのか」が明確になりました。ただし厚生労働省は2025年3月31日付通知で、受入事業者に対して基礎研修や同行OJT、相談体制・緊急対応体制の整備などを求めています。現場は「いま制度に沿って最低限整えること」だけでなく、「将来の制度運用に備えて余裕を持った体制を準備すること」も考える必要があります。将来に備える準備とは、たとえば以下のような取組です。

- 研修や相談体制をマニュアル化して充実させ、要件が追加されても慌てないようにする

- 外国人スタッフがキャリアアップできるよう、介護福祉士資格取得を見据えた支援を始めておく

- 多言語での記録や連絡体制を整備し、制度の拡大や人材の多様化に対応できるようにする

今は施設や通所に加えて訪問介護も、条件を満たせば任せられるんですね。ただ、そのために事業所側の準備が必要だと。

その通りです。いま必要な体制を整えるのはもちろんですが、将来の制度拡大や要件変更も視野に入れておくのが大事です。例えばマニュアルや研修プログラムを充実させておけば、次の改正が来てもスムーズに対応できますよ。

🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い

本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。

実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。

現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。

お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。

ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。

✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com

(件名に「介護現場の声」とご記載ください)