安心して外国人スタッフを受け入れるために

介護現場で外国人材の活躍が広がる中、「うちでも受け入れてみたい」と考える施設は年々増えています。実際に制度を利用すれば、頼れる人材を確保できる大きなチャンスになります。

ただし、採用に進む前に「どのような外国人が対象となるのか」「施設側はどんな準備が必要か」を確認しておくことが大切です。ここを押さえておけば、申請の不安や手続きの行き違いを避け、スムーズに外国人材を迎えることができます。

特定技能「介護」は、外国人本人と受け入れ機関の双方が要件を満たして初めて成り立つ制度です。

本章では、その要件を分かりやすく整理し、「安心して採用に取り組むための基礎知識」をお伝えします。

外国人本人の要件

年齢・健康状態・国籍

- 年齢制限は法律上明記されていません。ただし、介護の現場は体力的な負担も大きいため、健康で就労可能であることが前提です。

- 国籍の制限はありません。世界各国から申請可能ですが、実際に試験を受けられるかどうかは 試験会場が設置されている国・地域 に依存します。

どこの国の人でも応募できるんですか?

そうです。ただし、受験は会場がある国でしかできません。

特定技能「介護」は、国でいうと、インドネシアやミャンマー、ベトナム出身者が最近では急増しています。

国別傾向:2024年12月末時点で特定技能介護の在留者は 44,367人。主要な出身国は インドネシア・ミャンマー・ベトナム・フィリピン・ネパールで、上位5か国で全体の9割以上を占めています【厚労省・入管庁統計】。

試験の実施国:試験は日本国内のほか、バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ウズベキスタン、ベトナムでも実施されています。

※試験実施国や会場は年度ごとに変更されるため、最新情報は試験運営機関の公式サイト(Prometric)を確認する必要があります。

日本語能力要件

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上 または JFT-Basic合格 が基本要件です。

- さらに介護分野特有の専門日本語を確認するため、介護日本語評価試験の合格も求められます。

- N4は制度上十分ですが、実務では記録業務や緊急対応に課題が残るため、施設側の研修や支援が欠かせません。

技能試験

- 介護技能測定試験の合格が必要です。

- 出題範囲は「身体介護」「生活支援」「感染予防」「緊急対応」など。

- 日本国内のほか、インドネシア・フィリピン・ベトナムなど海外の会場でも受験可能です。

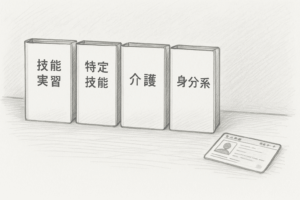

技能実習修了者の特例

- 介護分野の技能実習2号を良好に修了した場合、介護技能試験と介護日本語評価試験が免除されます。

- ただし「良好修了」と認められるためには、所定の実習期間を終え、評価調書などによって適切に修了が確認されていることが条件です。

技能実習から特定技能に移行するとき、やっぱり試験を受け直さないといけないんですか?

介護分野の技能実習2号を良好に修了していれば、技能試験と介護日本語試験は免除されます。条件を満たせばスムーズに移行できます。

受け入れ機関(施設側)の要件

対象となる施設

- 介護保険制度に基づく施設・事業所が対象です。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 有料老人ホーム(介護サービス提供型)など

労働条件と報酬

- 日本人と同等以上の報酬を支払う義務があります。

- 労働時間・休日・社会保険加入など、法令に則った条件が必須です。

生活支援体制

- 生活支援計画の策定が必要です。

- 住居確保、生活オリエンテーション、日本語研修、相談窓口の整備などが含まれます。

- 自施設で行うか、登録支援機関に委託して対応できます。

実際には、中小規模の施設の多くは 登録支援機関に委託しています。日本語学習や相談体制を自前で整えるのは負担が大きいためです。

一方、年間で多くの外国人を採用する大規模法人は、自施設で専任担当を置いて対応するケースも見られます。

受け入れ人数の上限

- 受入れ人数の上限

外国人の人数は事業所の常勤介護職員数を超えてはならないとされています(2025/4/21改正)。

例:常勤職員10名なら、特定技能介護職員も最大10名まで。

※実際には、日本語指導や教育体制などの適正性もあわせて審査されるため、「最大人数=必ず許可」というわけではありません。

定期的な報告・遵守事項

- 受け入れ機関は入管庁へ定期報告が義務付けられています。

- 違反すれば受け入れ停止などの行政処分の対象となります。

もし報告を忘れたら、どうなるんでしょうか?

怠ったり不備が続けば、最悪は受け入れ停止などの行政処分につながります。だからこそ確実に対応することが大事です。

2025年4月の改正により、定期報告(定期届出)の頻度は四半期ごとから年1回へと簡素化され、報告様式も統合されるなど手続きの負担が軽減されています。ただし、報告項目の正確性や支援・面談記録の保存など、実務上の注意点は変わっていませんので、専門家と相談しながら体制を整えておくことが望ましいです。

ケーススタディ

技能実習から移行

インドネシア出身のAさんは、介護分野で技能実習2号を良好に修了しました。そのため、通常必要とされる技能試験や日本語試験が免除され、スムーズに特定技能「介護」1号へ移行できました。

しかし、受け入れ施設側には「生活支援計画の策定」「入管庁への定期報告」など新たな義務が生じます。事前準備が不十分だったため、支援体制の整備に手間取り、初期段階では入居者との勤務シフト調整や報告書類の作成で混乱が生じました。

技能実習から特定技能への移行は制度上スムーズに見えても、受け入れ側の新しい義務が軽くなるわけではありません。報告や支援体制を整える準備を同時並行で進めることが重要です。

日本語力ギリギリ

ベトナム出身のBさんは、JLPT N4と介護日本語評価試験、介護技能評価試験に合格し、特定技能「介護」として就労を開始しました。制度上の日本語要件は満たしており、形式的には“合格ライン”に達していましたが、実務では課題が残りました。

日常会話には問題がなかったものの、利用者の体調変化を記録する文章や、ご家族への丁寧な説明では言葉に詰まってしまうことが多く、業務スピードが追いつかない場面もありました。そこで施設は追加の日本語研修を導入し、先輩職員がマンツーマンで記録や説明の練習をサポート。半年後には安定して業務をこなせるようになり、定着にもつながりました。

日本語試験に合格しても、現場ではさらに実務に即した日本語支援が欠かせないことを示す事例です。

人数上限の誤解

C施設は人手不足解消のため、フィリピンから15名の特定技能介護人材を受け入れる計画を立てました。ところが、審査段階で「常勤介護職員が10名しかいないため、受け入れ上限は10名まで」と指摘され、不許可となりました。最終的に計画を修正し、10名を採用する形で落ち着きました。制度上の人数制限を把握していなかったために生じたトラブルで、採用計画の立案段階で専門家の確認を受ける重要性が浮き彫りになった事例です。

人数上限のルールを見落とすと、採用計画全体が崩れてしまいます。募集を始める前に必ず『受け入れ可能人数』を確認することが必要です。

よくある誤解と確認ポイント

- 「N4があれば十分」 → 実務上は追加研修が必要

- 「技能実習修了=自動で特定技能」 → 資格変更の手続きが必須

- 「試験合格すれば自由に働ける」 → 施設要件が整っていなければ不許可

- 「国籍制限がある」 → 制度上はなし、受験可否は試験会場次第

要件が多くて、対応できるか心配です…。

制度は細部まで要件が定められているため、不安があれば行政書士や登録支援機関に相談することで確実性が高まります。

まとめ:要件チェックリスト

外国人本人側

- JLPT N4以上またはJFT-Basic合格

- 介護日本語評価試験合格

- 介護技能測定試験合格(実習修了者は免除あり)

- 健康で就労可能

受け入れ機関側

- 介護保険施設である

- 日本人と同等以上の報酬を提示

- 生活支援計画を策定

- 社会保険加入・労働条件を整備

- 常勤介護職員数を上限とした受入れ人数を遵守

- 入管庁への定期報告体制を確保

特定技能「介護」での採用を考えるにあたって、まずは、対象者・受け入れ機関の要件についてチェックリストで確認しておきましょう。

🕊️ Garuda Care & Culture からのお願い

本記事では、外国人介護職の雇用制度と運用について整理しました。

実際の現場で、外国人職員の受け入れや定着に関して課題や疑問を感じておられる方がいらっしゃいましたら、Garuda Care & Culture までお知らせください。

現場での実感を踏まえた対話を通じて、制度と支援のあり方をより深く探りたいと考えています。

お寄せいただいた内容は、今後の記事で取り上げて回答したり、必要に応じて個別に対話の機会をお願いする場合があります。

ご連絡は下記メールアドレスまでお願いいたします。

✉️ garuda.gyoseishoshi@gmail.com

(件名に「介護現場の声」とご記載ください)